キャリアコンサルタントの養成講座はたくさんあるな……

失敗しないように選ぶ方法ってあるのかな?

どんなところに注意すればいいんだろう?

今回はこんなお悩みにお答えします。

【この記事の信頼性/筆者紹介】

この記事を書いている私は、某大手企業の人事管理職をしている匿名係長です。

私はキャリアコンサルタント養成講座を受講して、キャリアコンサルタントを取得しました。

養成講座の選び、とても悩みました。

数が多すぎるし、どう選べばいいのか分からないですよね?

今回はキャリアコンサルタントの養成講座の選び方について、経験者だから分かる注意点を書いて行きます。

それでは行きましょう。

この記事を読むメリット

・キャリアコンサルタントの養成講座の選び方が分かります

・キャリアコンサルタントのおすすめの養成講座がわかります

・キャリアコンサルタントの将来性がわかります

結論、おすすめの養成講座は一般社団法人地域連携プラットフォームです。

最速、格安 まずは無料の説明会へ

キャリアコンサルタントの養成講座の選び方

キャリアコンサルタントの養成講座の選び方については、下記の4つを注意しましょう。

- 受験団体を決める

- 専門実践教育訓練給付金制度がある講座を選ぶ

- 学習内容の充実度

- サポート体制

1つずつ解説していきます。

受験団体を決める

キャリアコンサルタントは2つの受験団体があります。

- キャリアコンサルティング協議会(通称:キャリ協)

- 日本キャリア開発協会(通称:JCDA)

2つの団体は、目指す方向性が違うため、実技試験の評価項目が変わります。

養成講座に通ったあと、「キャリ協で受験するのか」、「JCDAで受験するのか」を決められますが、養成講座の実技試験対策は、どちらかの団体に特化した教え方をします。

ですから、効率よく受験するには、まずは受験団体を決めることをオススメします。

それでは、2つの団体の違いについて説明します。

キャリ協とJCDAの違い

キャリ協とJCDAは大きく3つ違いがあります。

- 目指す方向性が違う

- 実技試験の内容

- 難易度

1つずつ解説していきます。

目指す方向性が違う

キャリ協とJCDAは目指す方向性が違います。

当然、「キャリア支援」という目的は両団体とも同じです。

キャリアコンサルティング協議会(キャリ協)

キャリ協のホームページのキャリア・コンサルタント行動憲章に以下の内容があります。

キャリア・コンサルティングの目的は、「相談者が自分で自分の問題を解決することであり、相談者自らが本来持っている自分らしさに気づき、自分らしさを発揮して生き生きと活動すること、すなわち、相談者が自分自身の存在価値を追求することができるよう支援すること」である。キャリ ア・コンサルタントは、このキャリア・コンサルティングの目的を明確にしたうえで、支援活動を行う。

キャリアコンサルティング協議会 ホームページより抜粋

つまり、相談者の「自分らしさ」の追求と、問題解決の支援を行うことを目指しています。

日本キャリア開発協会(JCDA)

ホームページ上の「協会からのご挨拶」に以下の内容があります。

本協会はキャリアカウンセリングを推進、展開する上で、「人の内的成長」を支援する「カウンセリング」の基本的考え方をもとに、さまざまな活動、能力開発支援を行っていることです。こうした考え方は、キャリアカウンセリングの旧来の考え方に大きな変化を及ぼすと考えています。すなわち「問題解決志向」モデルから「成長開発志向」モデルへの転換です。つまり、すべての人間が成長しようとするなら、キャリアカウンセリングの対象者は「問題を抱えた人」だけでなく、すべての国民がキャリアカウンセリングを受ける権利があるということです。

日本キャリア開発 ホームページより抜粋

つまり、JCDAは「人の内的成長」、「成長開発」を支援することを目指しています。

両団体の目指す方向性

・キャリ協・・・相談者の「自分らしさ」の追求と、「問題解決」の支援

・JCDA・・・「人の内的成長」、「成長開発」を支援

となります。

詳しくは、下記の記事にまとめています。

実技試験の内容

実技試験の内容も異なります。

キャリアコンサルタントの資格試験は大きく「学科」と「実技」の2つに分かれます。

- 学科試験

- 実技試験(論述+面接)

「学科試験」は両団体同じ試験です。

「実技試験」が両団体、異なります。

実技試験は「論述試験」と「面接試験」に分かれますので、違いを解説します。

論述試験

キャリアコンサルティング協議会の論述試験

クライエントとキャリアコンサルタントの逐語が1パターンあります。

その逐語を読んで4つの問題に対し、記述します。

特徴は、逐語のキャリアコンサルタントの欄が空白になっており、その空欄をどのように応答するのかを記述します。

日本キャリア開発協会

クライエントとキャリアコンサルタントの逐語があり、その後の対応が2パターンに分かれています。

2パターンのうち、1パターンはキャリアコンサルタントの発言が不適切なものになっています。

問題は4問あり、5つの指定語句を使用して解答文を作成します。

面接試験(ロールプレイ)

- CC協議会・・・①態度・②展開・③自己評価

- JCDA・・・①主訴・問題把握/②具体的展開/③傾聴

また、実技試験の面接試験が終わると、口頭試問に移りますが、そこで聞かれる内容も異なります。

口頭試問

- CC協議会・・・①出来たこと・出来なかったこと、②主訴・見立て、③今後の展開

- JCDA・・・①出来たこと・出来なかったこと、②主訴・見立て、③今後の展開、④将来展望(資格をどのように活かすのか

難易度

上記の通り、試験内容と評価基準も異なるため、難易度も異なります。

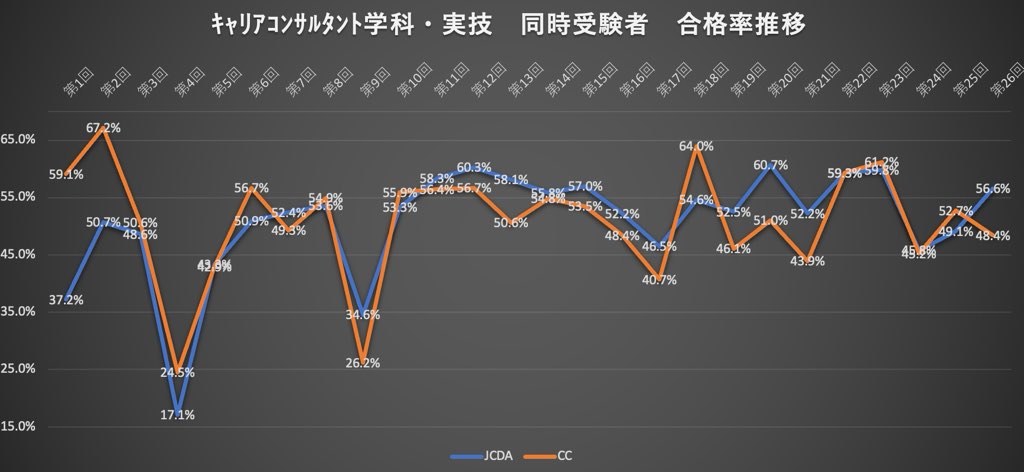

下記の表は、両団体の合格率をまとめたものになります。

難易度は普通~やや易しい

国家資格にしては、難易度は普通~やや易しいといったところでしょうか?

両団体の違いや合格率などをまとめました。

| 各団体の違い | キャリ協(CC) | JCDA |

| 目指す方向性 | 相談者の自分らしさの追求 問題解決の支援 | 人の内的成長 成長開発を支援 |

| 試験内容 | 学科・実技 ※実技試験が異なる | 学科・実技 ※実技試験が異なる |

| 合格率 | 24.5~67.2% | 17.1~60.3% |

合格率は40~60%

キャリアコンサルタントの合格率は40~60%となります。

国家資格にしては、合格率は比較的高い水準になります。

| 実技・学科同時受験 | 日本キャリア開発協会 (JCDA) | キャリアコンサルティング協議会 (CC協議会) |

| 第1回 | 37.2% | 59.1% |

| 第2回 | 50.7% | 67.2% |

| 第3回 | 48.6% | 50.6% |

| 第4回 | 17.1% | 24.5% |

| 第5回 | 43.3% | 42.9% |

| 第6回 | 50.9% | 56.7% |

| 第7回 | 52.4% | 49.3% |

| 第8回 | 53.6% | 54.9% |

| 第9回 | 34.6% | 26.2% |

| 第10回 | 53.3% | 55.9% |

| 第11回 | 58.3% | 56.4% |

| 第12回 | 60.3% | 56.7% |

| 第13回 | 58.1% | 50.6% |

| 第14回 | 55.8% | 54.8% |

| 第15回 | 57.0% | 53.5% |

| 第16回 | 52.2% | 48.4% |

| 第17回 | 46.5% | 40.7% |

| 第18回 | 54.6% | 64.0% |

| 第19回 | 52.5% | 46.1% |

| 第20回 | 60.7% | 51.0% |

| 第21回 | 52.2% | 43.9% |

| 第22回 | 59.3% | 59.3% |

| 第23回 | 59.8% | 61.2% |

| 第24回 | 45.8% | 45.2% |

| 第25回 | 49.1% | 52.7% |

| 第26回(最新2024/8/24) | 56.6% | 48.4% |

受験団体のおすすめはキャリアコンサルティング協議会

受験団体は「キャリアコンサルティング協議会」をおすすめします。

理由は下記の2点です。

- 上位資格である「キャリアコンサルティング技能士2級」はキャリ協主催であること

- 多くの養成講座はキャリ協に親和性があること

最速、格安 まずは無料の説明会へ

目指す方向性として、JCDAが良いな・・・

という方は、「日本マンパワー」がおすすめです。

日本マンパワーの資料請求は、「BrushUP学び」という、まとめサイトが便利です。

ぜひ参考にされてください。

専門実践教育訓練給付金制度がある講座を選ぶ

2つ目の注意点は、専門実践教育訓練給付金制度がある講座を選ぶことです。

詳しく説明していきます。

教育訓練給付金とはどんな制度?

労働者の主体的なスキルアップを支援するため、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した方に対し、その費用の一部が支給される制度です。

引用:厚生労働省

対象となる教育訓練は、そのレベルなどに応じて3種類があり、それぞれ給付率が異なります。

教育訓練給付金は3種類あり、それぞれ対象となる講座や給付率が変わってきます。

専門実践教育訓練給付金は、最大70%の給付があります。

| 教育訓練の種類 (給付率) | 対象講座 | 具体的な例 |

| 専門実践教育訓練給付金 (最大70%/上限56万円) | ・業務独占資格 ・デジタル関連講座 ・大学院、大学などの課程 ・専門学校の課程 | キャリアコンサルタント、介護福祉士 社会福祉士、美容師、保育士、調理師、 MBAなど |

| 特定一般教育訓練 (最大40%/上限20万円) | ・業務独占講座 ・デジタル関連講座 | 社労士、宅建士、行政書士 大型自動車第一種免許 税理士など |

| 一般教育訓練 (最大20%/上限10万円) | ・資格取得を目標とする講座 ・大学院などの課程 | 英語検定、簿記検定、ITパスポート 修士の学位などの取得を目標とする課程など |

養成講座は約30万円ほど。

専門実践教育訓練給付金を利用することで実質、約9万円で養成講座に行くことが可能です。

利用するには、条件があります。

詳しくは下記のブログにまとめております。

残念ながら専門実践訓練給付金がもらえない方は、一般社団法人地域連携プラットフォームであれば、27,000円の割引となります。

最速、格安 まずは無料の説明会へ

厚生労働省が認定している講座が該当

原則として、厚生労働省が認定している講座であれば、専門実践教育訓練給付金の対象になる講座に該当します。

なお、厚生労働省が認定する講習は、2021年4月1日現在で「21講習」あります。

引用元:厚生労働省ホームページより

実際、対象機関が多すぎて、何を基準にして選べばいいのか分かりませんよね。

そこで、対象機関の中でも対象地域が多く、大手で評判のよいスクールを5つ絞り、比較してみました。

それぞれのメリット、デメリットをご覧いただき、ご自身の地域で養成講習が開催されているのかをチェックしてみて下さい。

| 講座 | おすすめ度 | 受講料 | 学習 スタイル | 合格率 | 講義の特徴 | オンライン | サポート 体制 | 割引 キャンペーン | 専門実践教育 訓練給付金 | おすすめの 受験団体 | 校舎 (都道府県) | 公式HP |

地域連携プラットフォーム | (5.0 / 5.0) | 297,000円 | 通学 or オンライン | 82.8% (令和3年度) | 1.5ヶ月の最短最速で受験資格を獲得可能。有名著者である柴田郁夫氏からの直接指導。 | あり | 無料の講習振替制度・就職支援や独立支援あり | 給付金対象外の方は27,000円の割引 ペア割・シニア特典(65歳以上)・書籍購入特典・ご紹介特典 | あり | 両団体OK | 埼玉 オンライン | 詳細を見る |

ヒューマン アカデミー | (4.5 / 5.0) | 355,300円 | 通学 or オンライン | 92.5.% (令和3年度) | 通学スタイルとリアルタイムで授業を配信するオンラインライブスタイルの2パターンから選択可能。 | あり | 転校・休学制度 関連会社との連携 各種セミナー受講制度(NLPなど心理系資格充実) | ペア割・友達紹介(入学金割引) イキイキママ応援制度・学割 | あり | キャリ協 | 18 | 詳細を見る |

LEC東京リーガルマインド | (4.0 / 5.0) | 302,500円 | 通学 or オンライン | 79.5% (令和3年度) | おためしWEB受講制度あり | あり | 振替受講制度 | 説明会受講割引 LEC他資格受講生割引 ハローワーク職員割引 | あり | キャリ協 | 28 | 詳細を見る |

日本マンパワー | (3.5 / 5.0) | 396,000円 | 通学 or オンライン | 77.2% (令和3年度) | CDAの資格が取得可能 受講期間は約5カ月 | あり | 振替受講制度 豊富な試験対策 | なし | あり | JCDA | 20以上 | 詳細を見る |

資格の大原 | (3.5 / 5.0) | 300,000円 | 通学 or オンライン | 64.9% (令和3年度) | 通学スタイルと、リアルタイムで授業を配信するオンラインクラスの2パターンから選択可能。 | あり | 試験対策セミナーが無料 | 大原受講生割引(3%) | あり | 両団体OK | 21 | 詳細を見る |

学習内容の充実度を確認する

3つ目は、学習内容の充実度を確認しましょう。

- テキストの分かりやすさ

- 受講者のポータルサイトの有無

- 実技試験対策の有無

- オンライン対応の可否

学習内容の充実度は公式ホームページなども参考になりますが、SNSなどで検索し、一次情報を得るのも1つの手です。

サポート体制がしっかりしているか

最後の4つ目は、サポート体制がしっかりしているかどうか確認しましょう。

特に気になるのは、振替受講が可能かどうか、転勤した場合の転校制度があるかどうか。

下記の5社は大手で対象地域も多く、問題ありませんね。

| 講座 | おすすめ度 | 受講料 | 学習 スタイル | 合格率 | 講義の特徴 | オンライン | サポート 体制 | 割引 キャンペーン | 専門実践教育 訓練給付金 | おすすめの 受験団体 | 校舎 (都道府県) | 公式HP |

地域連携プラットフォーム | (5.0 / 5.0) | 297,000円 | 通学 or オンライン | 82.8% (令和3年度) | 1.5ヶ月の最短最速で受験資格を獲得可能。有名著者である柴田郁夫氏からの直接指導。 | あり | 無料の講習振替制度・就職支援や独立支援あり | 給付金対象外の方は27,000円の割引 ペア割・シニア特典(65歳以上)・書籍購入特典・ご紹介特典 | あり | 両団体OK | 埼玉 オンライン | 詳細を見る |

ヒューマン アカデミー | (4.5 / 5.0) | 355,300円 | 通学 or オンライン | 92.5.% (令和3年度) | 通学スタイルとリアルタイムで授業を配信するオンラインライブスタイルの2パターンから選択可能。 | あり | 転校・休学制度 関連会社との連携 各種セミナー受講制度(NLPなど心理系資格充実) | ペア割・友達紹介(入学金割引) イキイキママ応援制度・学割 | あり | キャリ協 | 18 | 詳細を見る |

LEC東京リーガルマインド | (4.0 / 5.0) | 302,500円 | 通学 or オンライン | 79.5% (令和3年度) | おためしWEB受講制度あり | あり | 振替受講制度 | 説明会受講割引 LEC他資格受講生割引 ハローワーク職員割引 | あり | キャリ協 | 28 | 詳細を見る |

日本マンパワー | (3.5 / 5.0) | 396,000円 | 通学 or オンライン | 77.2% (令和3年度) | CDAの資格が取得可能 受講期間は約5カ月 | あり | 振替受講制度 豊富な試験対策 | なし | あり | JCDA | 20以上 | 詳細を見る |

資格の大原 | (3.5 / 5.0) | 300,000円 | 通学 or オンライン | 64.9% (令和3年度) | 通学スタイルと、リアルタイムで授業を配信するオンラインクラスの2パターンから選択可能。 | あり | 試験対策セミナーが無料 | 大原受講生割引(3%) | あり | 両団体OK | 21 | 詳細を見る |

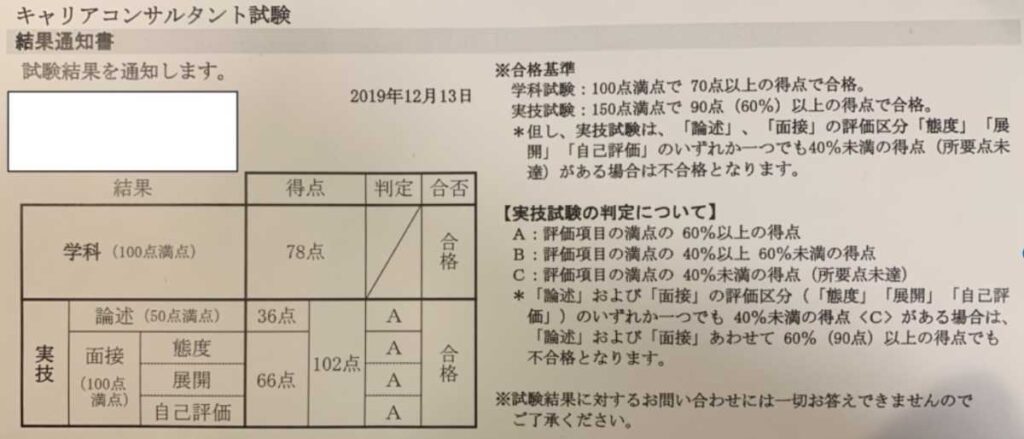

キャリアコンサルタントの合格までの勉強方法

私はキャリアコンサルタントをオールA評価で一発合格することが出来ました。

合格までの道のりを赤裸々に書いています。

気になる方は、ご覧ください。

キャリアコンサルタントの今後の需要や将来性は?

結論、現状の需要は多くはありませんが、将来的に需要は高まります。

理由は下記の3点です。

- AIにとって代わることのないスキル

- 成果主義が進むとキャリアコンサルタントの出番が増える

- キャリア教育の企業ニーズが高まる

AIにとって代わることのないスキル

第3次人工知能ブームと言われる中、AIに奪われる仕事(スキル)やAIに奪われない仕事(スキル)が注目されてくるようになりました。

AIに奪われない技術

営業職

介護職

カウンセラー

コンサルタント

人事管理スキル

データサイエンティスト

上記のAIに奪われない仕事(スキル)には、様々あります。

人事管理スキルはAIでは処理不可能

そのなかに、「人事管理スキル」があります。

人事管理スキルには、心理学から人的資源に関する法律の問題まで様々なものがあります。

このようなものは、AIがとって変わることは難しいです。

ロボットは人間の心は読めない

ロボットに人間の心まで支配される…そんな未来くるでしょうか?

「空気を読む力」や「その場しのぎ力」といった、ロジカルに説明できない力は、ロボットには肩代わりは不可能です。

人が感じる、共感や信頼関係をロボットに構築することは不可能です。

つまり、心理学を学んだカウンセラーやキャリアコンサルタントの仕事はAIにとって代わることは出来ません。

成果主義が進むとキャリアコンサルタントの出番が増える

成果主義が進むとキャリアコンサルタントの出番が増えます。

理由は、終身雇用ではなくなるからです。

日本は終身雇用の結果、メンバーシップ型採用が普及

日本では、「メンバーシップ型」と言われる、「この会社の所属員として、いろいな部署を経験して、色々な仕事をしていきますよ」という考えが広く定着しています。

メンバーシップ型の働き方は、いわゆる「年功序列」で給与が決定します。

一方、欧米はジョブ型採用が定着

一方、欧米では、「ジョブ型」が定着しています。いわゆる成果主義で、「仕事の大きさで年収が決まる」ものです。

日本の大手企業である、「日立」、「富士通」、「資生堂」でもジョブ型導入をしたことで話題になりましたね。

今後、日本もジョブ型導入していく企業が増えてきます。

つまり、成果主義が進むということです。

トヨタ自動車も終身雇用を守るのは難しいと発言

経団連の会長やトヨタ自動車のトップが口を揃えて、「終身雇用を守るのは難しい」と発言がありました。

トヨタ自動車の豊田章男社長の終身雇用に関する発言が話題を呼んでいる。

13日の日本自動車工業会の会長会見で「雇用を続ける企業などへのインセンティブがもう少し出てこないと、なかなか終身雇用を守っていくのは難しい局面に入ってきた」と述べた。

引用元:日経ビジネスより

昭和の高度経済成長時は、会社も定年まで人材を面倒を見るという文化がありました。

一方、令和の時代はとても会社が定年まで面倒を見てくれる局面ではなくなっています。

- 副業の解禁

- 退職金の削減(廃止)

- 年功序列の廃止

- 成果主義への移行

- 自律を促すためのセルフキャリアドック

- AI推進による単純なマニュアルワーカーの削減

これから日本は、欧米化していきます。

高度経済成長の際、欧米が行っていた年功序列を真似たように、ジョブ型もアレンジしながら真似ていくでしょう。

ジョブ型化するとキャリアコンサルタントの出番が多くなる

ジョブ型化すると、キャリアコンサルタントの出番が多くなります。

理由は、フリーランスやパラレルワーカーが増え、キャリアについての関心が高まっていくからです。

また、サラリーマンへのキャリア教育も非常に大切になっていきますね。

サラリーマンのキャリア教育を大切にしないと、定着しないからです。

キャリア教育の企業ニーズが高まる

2016年に改正された、職業能力開発促進法という法律では、企業は「キャリアコンサルティングの機会の提供とその他の援助」を義務付けるように規定されました。

これにより、企業は従業員へのキャリア研修、キャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティング、そのフォローアップが必要となり、これらを担うキャリアコンサルタントの育成・確保が必要不可欠となっています。

大手企業がキャリア支援室を創設

実際に、伊藤忠商事㈱様や、㈱エーピーコミュニケーションズ様などは、キャリア支援室を社内に作っているようです。

グッドキャリアプロジェクトの表彰も話題に!

「グッドキャリアプロジェクト」とは、厚生労働省が行う、労働者の自律的なキャリア形成などの取り組みを行っている企業に対する表彰です。

表彰された企業の理念や取組内容、具体的な効果などを広く発信することで、キャリア形成支援の普及・定着を促すことを目的として実施されています。

公平な立場による表彰によって、企業のブランドイメージがアップし社会的信用が得られるだけでなく、従業員のモチベーションアップにもつながります。

社内キャリコンのニーズが拡大する

このように厚生労働省が主体となって、グッドキャリアアワードという表彰をしておりますので、企業内キャリアコンサルタントの活躍の幅が広がりそうですね。

その他、キャリアコンサルタントを活用したキャリア形成の仕組みを導入、実施した企業に補助金の助成があります。

今後、補助金の助成が増えることも考えられ、ますますキャリアコンサルティングの重要性は拡大するでしょう。

詳しくは「キャリアコンサルタントの将来性はある?」の記事をご覧ください。

キャリアコンサルタントの資格取得メリットは?

私はキャリアコンサルタントの資格を取得して本当に良かったと思います。

理由は下記の5つです。

- 自己肯定感が上がった

- 副収入が得ることができた

- 人脈が増えた

- 人間関係も良好になった(気持ちに敏感になる)

- 転職にも有利になった

一つずつ解説します。

自己肯定感が上がった

キャリアコンサルタントを取得して、自己肯定感が上がりました。

今までは、何者とも名乗れなかった私は自信がありませんでした。

一方、資格取得後は、「キャリアコンサルタント」として堂々と名乗れることは、本当に自信につながりました。

副収入を得ることができた

2点目は、副収入を得ることができた点です。

当ブログの情報発信や、キャリアコンサルタントとしての活動により、副収入を得ることができています。

多い月では、新入社員の初任給を超えるほどの副収入を得ることも。

キャリアコンサルタントを取得して本当によかったと考えています。

人脈が増えた

3点目は人脈が増えたことです。

養成講座で知り合った仲間もそうですが、SNSで知り合った方、取引先のキャリコンの方など、様々な人脈が増えました。

人脈により、高校の求人票を配布するお仕事などを依頼されることも多々あります。

人間関係も良好になった

4点目は、キャリアコンサルタントの傾聴や客観的に物事を見る力を養えた結果、人の話をよく聞くようになりました。

その結果、以前よりも人間関係が良好になりました。

転職にも有利になった

5点目は、転職にも有利になったことです。

今までは人事の経験がありましたが、対外的に証明するものがありませんでした。

キャリアコンサルタントと履歴書にかけることで、転職に有利になったと感じます。

実際に転職エージェントなどのスカウトもキャリアコンサルタント関連のものが増えています。

詳しくは、「キャリアコンサルタントの取得メリット」の記事をご覧ください。

キャリアコンサルタントのおすすめの養成講座

キャリアコンサルタントおすすめの養成講座は一般社団法人地域連携プラットフォームです。

詳しくは、キャリアコンサルタントのおすすめの養成講座からご覧ください。

キャリアコンサルタントの養成講座に行くメリット

キャリアコンサルタントの養成講座は30万円程かかります。

下記は、主要5スクールをまとめた表です。

| 講座 | おすすめ度 | 受講料 | 学習 スタイル | 合格率 | 講義の特徴 | オンライン | サポート 体制 | 割引 キャンペーン | 専門実践教育 訓練給付金 | おすすめの 受験団体 | 校舎 (都道府県) | 公式HP |

地域連携プラットフォーム | (5.0 / 5.0) | 297,000円 | 通学 or オンライン | 82.8% (令和3年度) | 1.5ヶ月の最短最速で受験資格を獲得可能。有名著者である柴田郁夫氏からの直接指導。 | あり | 無料の講習振替制度・就職支援や独立支援あり | 給付金対象外の方は27,000円の割引 ペア割・シニア特典(65歳以上)・書籍購入特典・ご紹介特典 | あり | 両団体OK | 埼玉 オンライン | 詳細を見る |

ヒューマン アカデミー | (4.5 / 5.0) | 355,300円 | 通学 or オンライン | 92.5.% (令和3年度) | 通学スタイルとリアルタイムで授業を配信するオンラインライブスタイルの2パターンから選択可能。 | あり | 転校・休学制度 関連会社との連携 各種セミナー受講制度(NLPなど心理系資格充実) | ペア割・友達紹介(入学金割引) イキイキママ応援制度・学割 | あり | キャリ協 | 18 | 詳細を見る |

LEC東京リーガルマインド | (4.0 / 5.0) | 302,500円 | 通学 or オンライン | 79.5% (令和3年度) | おためしWEB受講制度あり | あり | 振替受講制度 | 説明会受講割引 LEC他資格受講生割引 ハローワーク職員割引 | あり | キャリ協 | 28 | 詳細を見る |

日本マンパワー | (3.5 / 5.0) | 396,000円 | 通学 or オンライン | 77.2% (令和3年度) | CDAの資格が取得可能 受講期間は約5カ月 | あり | 振替受講制度 豊富な試験対策 | なし | あり | JCDA | 20以上 | 詳細を見る |

資格の大原 | (3.5 / 5.0) | 300,000円 | 通学 or オンライン | 64.9% (令和3年度) | 通学スタイルと、リアルタイムで授業を配信するオンラインクラスの2パターンから選択可能。 | あり | 試験対策セミナーが無料 | 大原受講生割引(3%) | あり | 両団体OK | 21 | 詳細を見る |

費用は高額ですが、人脈も増えることや、試験に合格するために養成講座に行くことをオススメします。

中でもおすすめは、地域連携プラットフォームです。

最速、格安 まずは無料の説明会へ

詳しくは、キャリアコンサルタントの養成講座に行くメリットの記事をご覧ください。

キャリアコンサルタントを最安値で取得する方法

キャリアコンサルタントを最安値で取得する方法は、「養成講座に行き、専門実践教育訓練給付金を申請すること」です。

詳しくは、キャリアコンサルタントを最安値で取得する方法の記事をご覧ください。

さいごに

いかがだったでしょうか。

今回はキャリアコンサルタント養成講座の選び方。注意点を経験者が話します。というテーマでブログを更新しました。

おさらいですが、養成講座の選び方、注意点は下記の4点です。

- 受験団体を決める

- 専門実践教育訓練給付金制度がある講座を選ぶ

- 学習内容の充実度

- サポート体制

キャリアコンサルタントを取得して自分自身のキャリアアップを目指しましょう!

さいごまでご覧頂きありがとうございました。

最速、格安 まずは無料の説明会へ

JCDAで受験したいという方は、「日本マンパワー」がおすすめです。

日本マンパワーの資料請求は「BrushUP学び」という、まとめサイトが便利です。

さいごまでご覧頂きありがとうございました。