キャリアコンサルタントになるには、どうすればいいんだろう?

キャリアコンサルタントになるための纏まった情報が知りたいな。

今回はこんなお悩みにお答えします。

【この記事の信頼性/筆者紹介】

この記事を書いている私は某大手企業の人事管理職をしている匿名係長です。

私はキャリアコンサルタントを取得して、上場企業にセミナーを実施したり、中小企業にセルフキャリアドックを実施したりしています。

キャリアコンサルタントになって本当に良かったと感じています。

なぜなら、収入UPにもつながりましたし、かねてから希望していた教育部門にジョブローテーションが叶ったからです。

今回は、キャリアコンサルタントになるにはどうすればいいのか?というテーマで記事を更新していきます。

この記事は「まとめ記事」になっています。

詳しい内容を知りたい方は、各トピックの詳細記事をご覧ください。

- キャリアコンサルタントになるには?

- キャリアコンサルタントのおすすめの養成講座は?

- キャリアコンサルタントを最安値で取得するには?

- キャリアコンサルタントに向いている人は?

- キャリアコンサルタントは将来性がある?

- 資格取得しても無駄という意見があるけど?

- キャリアコンサルタントは怪しい

- キャリアコンサルタントはやりがいがある?

- キャリアコンサルタントは独占業務はある?

- キャリアコンサルタントは働きながら取得できる?

- 高卒でも取得できる資格なのか?

- 独学合格は可能?

- キャリアコンサルタントの資格勉強で学べることは?

- 若いと不利?20代では意味がない?

- どうやって勉強すればよい?

- キャリアコンサルタントの難易度は?

- 2つの受験団体があるけどどっちが良い?

- 資格取得後は何をすればよい?

- 起業や副業は出来る?

- キャリアコンサルタントで狙う併用資格は?

- 取得したあとの感想

- キャリアコンサルタントは転職で有利?

キャリアコンサルタントになるには?

キャリアコンサルタントになるには、大きく下記の2ステップが必要です。

- 国家資格キャリアコンサルタントの資格試験に合格する

- キャリアコンサルタント名簿に登録する

試験に合格しただけではなく、名簿に登録しなければ、「キャリアコンサルタント」と名乗ることは出来ません。

いわゆる、独占名称ですね。

キャリアコンサルタントの仕事は?

キャリアコンサルタントの仕事は一言で言うと、「働くことの悩みを解消する対人援助職」です。

ほかの対人援助職として、代表的な職業は下記の通り。

- 医師

- 看護師

- 保健師

- 教師

- 保育士

- 介護士

上記の職業は「分野ごとのスペシャリスト」です。

一方、キャリアコンサルタントは特定の業界に特化せず、働くひとすべての人が対象です。

もっと平たく言うと、キャリアコンサルタントの仕事は、相談者のニーズを知り、「伴走」して人を助けることです。

キャリアコンサルタント資格を取得するには?

キャリアコンサルタント資格を取得するには、2つのステップがあります。

- 受験資格を得る

- 資格試験に合格する

1つずつ解説します。

受験資格を得る

キャリアコンサルタント資格を取得するには、まず受験資格を得る必要があります。

・厚生労働大臣が認定する講習の課程を修了した者

引用元:厚生労働省

・労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力開発及び向上のいずれかに関する相談に関し3年以上の経験を有する者

・技能検定キャリアコンサルティング職種の学科試験又は実技試験に合格した者

・上記の項目と同等以上の能力を有する者

多くの方は、厚生労働省が認定する養成講座に行くことになります。

実務経験があっても、養成講座に行った方が1.5倍ほど合格率が上がります。

資格試験に合格する

キャリアコンサルタント資格を取得するには、資格試験に合格する必要があります。

- 学科試験

- 実技試験(論述・面接)

資格試験についても後ほど解説します。

キャリアコンサルタントのおすすめの養成講座は?

キャリアコンサルタントのおすすめの養成講座についてまとめました。

養成講座の一覧

養成講座は厚生労働省が認定する講座にしましょう。

下記の記事にまとめています。

養成講座の選び方

養成講座の選び方が分からない方は、下記の記事をご覧ください。

養成講座の比較

数ある養成講座から4つの講座に絞って厳選比較をしました。

自分に合った養成講座を探して下さい。

養成講座に行くメリット

養成講座に行くメリットは合格率が上がる以外にもたくさんあります。

メリットについて詳しくまとめました。

キャリアコンサルタントを最安値で取得するには?

キャリアコンサルタントを取得するには多額の費用がかかります。

どうせなら安く取得したいですよね。

最安値で取得する方法をまとめました。

取得費用(総額)は?

キャリアコンサルタントの取得費用については、下記の通り詳しくまとめてます。

専門実践教育訓練給付金を利用する

サラリーマンや雇用保険に加入していた方は、専門実践教育訓練給付金を利用しましょう。

キャリアコンサルタントの養成講座費用が最大70%戻ってきます。

キャリアコンサルタントに向いている人は?

キャリアコンサルタントに向いている人はどんな人か、下記の記事でまとめました。

個人的には、キャリアコンサルタントになりたいという強い意思も必要です!

キャリアコンサルタントは将来性がある?

キャリアコンサルタントは将来性があります。

将来性について、様々な観点から記事を書いています。

AIには代替されないスキルがキャリアコンサルタントにはあります。

資格取得しても無駄という意見があるけど?

キャリアコンサルタントは天下りの作った国家資格。

必要のない無駄な資格だ!

こんな意見もありますよね。

私は資格取得して無駄と思ったことは一度もありません。

キャリアコンサルタントは怪しい

キャリアコンサルタントって怪しいよな。

自分のことなんて自分が一番分かっているから、キャリアコンサルタントなんて必要ないじゃん。

私も、この言葉をよく言われます。

しかし、キャリアコンサルタントは体系的に技法や傾聴を学んでいるプロです。

キャリアコンサルタントはやりがいがある?

キャリアコンサルタントはやりがいがあるのか?

これもよく聞かれます。

キャリアコンサルタントはやりがいがあります。

人の人生に伴走する仕事に、やりがいがない訳がありません。

キャリアコンサルタントは独占業務はある?

キャリアコンサルタントには独占業務がありません。

ありませんが、キャリアコンサルタントには魅力が満載です。

キャリアコンサルタントは働きながら取得できる?

キャリアコンサルタントは働きながら取得できます。

私も働きながらキャリアコンサルタントを取得しました。

取得するのはとても大変でしたが、充実した日々でした。

高卒でも取得できる資格なのか?

高卒でも取得できます。

冒頭に説明した受験資格さえ得られればOKです。

詳しくは下記の記事をご覧ください。

独学合格は可能?

キャリアコンサルタントは独学合格は難しいです。

具体的に言うと、学科試験は独学合格可能。

実技試験は独学合格は難しいです。

キャリアコンサルタントの資格勉強で学べることは?

キャリアコンサルタントの資格勉強で学べることはたくさんあります。

一例を出すと、下記の通り。

- キャリア理論

- 労働政策や法令

- カウンセリング知識

- カウンセリングスキル

- メンタルヘルスの知識

若いと不利?20代では意味がない?

キャリアコンサルタントは若いと不利なのか?

結論、不利ではありません。

むしろチャンスがあります。

詳しくは下記の記事にまとめています。

どうやって勉強すればよい?

勉強方法については、下記のとおり複数の記事を書いています。

最近ではYouTubeでも有益な情報満載です。

>>>学科試験対策の記事をみる

>>>実技試験対策の記事をみる

合格するための勉強スケジュール

私の実体験した合格スケジュールを下記の記事にまとめています。

キャリアコンサルタントを合格するためには、100~200時間ほどの勉強時間が必要とされています。

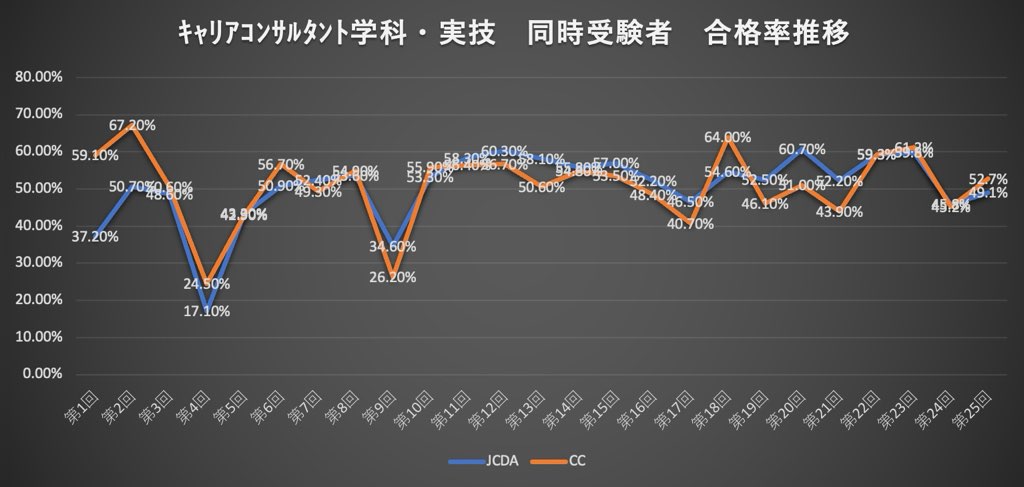

キャリアコンサルタントの難易度は?

キャリアコンサルタントの合格率は50%程度で推移しています。

今後は難易度が上がっていくかもしれません。

2つの受験団体があるけどどっちが良い?

キャリアコンサルタントは2つの受験団体があります。

2つの受験団体は目指す方向性が違います。

その違いを含め、下記の記事にまとめています。

資格取得後は何をすればよい?

キャリアコンサルタントの資格を取得したあとは何をすればよいのか。

どう活かしていけばよいのか……

私も迷いました。

そこで、やるべきことを5つにまとめました。

起業や副業は出来る?

キャリアコンサルタントで起業や副業は出来るのか。

結論出来ます。

私も、キャリアコンサルタントを取得したあと、開業届を出しました。

キャリアコンサルタントの稼ぎ方

キャリアコンサルタントでどのように稼ぐのか。

詳しくまとめました。

プチ起業

私は本格的に起業をしているというよりも、プチ起業に近い形です。

サラリーマンをしながら、月に副業で10万円ほど稼げています。

キャリアコンサルタントで狙う併用資格は?

プチ起業して感じるのは、キャリアコンサルタントだけでは厚みがないこと。

併用資格で自分に厚みを持たせましょう。

取得したあとの感想

私はキャリアコンサルタントを取得して数年が経ちました。

赤裸々にキャリアコンサルタントを取得したあとの感想を書きます。

キャリアコンサルタントは転職で有利?

キャリアコンサルタントを取得すると転職でも有利です。

有利である点を下記の記事にまとめています。

コメント